大河原にある摩利支天社です。

以前は金蔵寺の境外仏堂であったのが、廃仏毀釈後に軍茶利神社と摩利支天堂が神社となったのだと思います。

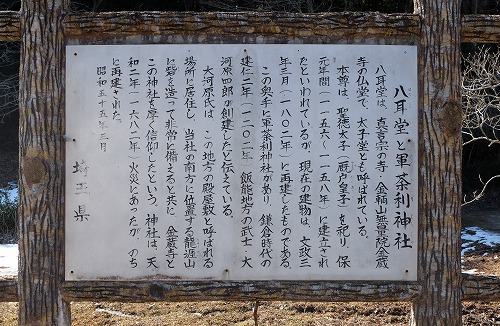

八耳堂(はちじどう)は金蔵寺の仏堂で、聖徳太子が御本尊として祀られています。

厩戸皇子の時代、8人の請願を一度に聞きながら、聞き漏らさなかったことに因み、八耳堂と付けられたのでしょう。

八耳堂の額の下には、亀踏(きふ)像が彫られていました。

他の彫り物も立派です。

八耳堂の奥が軍茶利神社と摩利支天社です。

軍茶利神社は地元の武将・大河原四郎の創建と言われています。大河原家は今でも地元で大河原大尽と言われているようです。

軍茶利明王や摩利支天は神名ではありません。よくこの名前が残ったと思います。

摩利支天は部門の信仰があり、お社の中には模造刀が納められていました。

剣道を習っている人が、納めたのだと思います。

コメントをお書きください

torikera (金曜日, 22 1月 2021 22:32)

こんばんは、初めまして。

先日初めてこちらの八耳堂を訪問しました。

気になったのは、「亀踏像」の事です。

これは何なのかな?と思い色々調べていたらこちらのブログに出会いました。

最初は、「聖徳太子像」なのかと思いましたが、聖徳太子と亀の関係が分からない!

そして、分かったのが亀と「妙見菩薩」の関係です。妙見菩薩と亀の組合せは多く見つかります。

それでは、なぜこちらの太子堂にこの像が彫られたのか?

興味津々です。何か分かりましたらご教示ください!!

seisyo (土曜日, 23 1月 2021 08:15)

コメントありがとうございます。

「亀踏像」は妙見菩薩との関連が多いのですが、他にも数多く見られます。

有力な武将・藩主の墓などにも見られます。

たとえば東禅寺(群馬沼田市下川田町2530)の土岐家墓などです。

古代中国に於いては、大地は巨大な亀の上に乗っていると考えられていました。

「八耳堂」の像に関しては、分かりません。

妙見菩薩ではないと思いますので、高貴な聖徳太子を表現しているのかと思いました。